非遗传承人杨似玉:侗族木构建筑技艺的神奇

“你来采访刚获评为‘广西工匠’的杨似玉?时间对得上可坐他的奥迪车从县里到寨子去。”12月22日,三江侗族自治县县委宣传部部长梁克川一接通电话就热情介绍。

“什么?杨老师啥时候换奥迪啦?”记者惊讶地问。

“这几年三江县侗族木构建筑技艺越传越广,市场好评度越来越高,以杨老师为代表的掌墨师傅们生活条件也越来越好,自然是五菱换奥迪咯。”梁克川自豪地说。

“依托这门手艺,成功带领不少村民脱贫致富,这辆奥迪车,就是用一座座不费铁钉的榫卯衔接木构建筑‘搭建’而来的。”杨似玉笑着解惑。

被外界誉为“侗族鲁班”、侗乡“活国宝”、中国工艺美术大师、中国非遗侗族木构建筑营造技艺传承人杨似玉的这番话,并非无稽之谈。

五十余载的木艺生涯,其亲手制作的鼓楼、风雨桥、寨门等大大小小榫卯结构的侗族木构建筑作品已突破3000座,作品遍布湘、黔、桂、港等地,并被国家博物馆、文化部等收藏。

这是一座与年轻时的杨似玉有着不解之缘的古桥。1983年,一场洪水把世界四大历史名桥之一的程阳风雨桥冲毁了大半。为了尽快修复,一支由桥梁专家组成的工程队来到三江,并兵分两路,一路进山伐木备料,一路将冲毁的廊桥每个部件标记后拆除,以备重建。结果拆下来大大小小万余块木头,堆成了小山,却再也拼不起来。无奈之下,他们慕名找到了杨似玉及其父亲。父子两人二话不说,在无设计图纸、无先进工具的条件下,凭着木角尺、墨斗、一扎竹签等简陋工具开展修复工作,成千上百的梁、枋、柱等尺寸全凭心算。对于拆下来的木料,父子二人不看木材上的标记就指挥工人们放在这里、放在那里,只用了十几天,程阳风雨桥的昔日风貌重现。而此时,现场专家们的桥梁重建图纸还没画出来。只此一战,杨似玉名声大震。

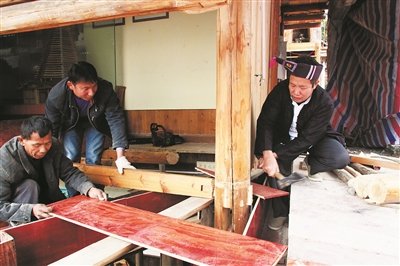

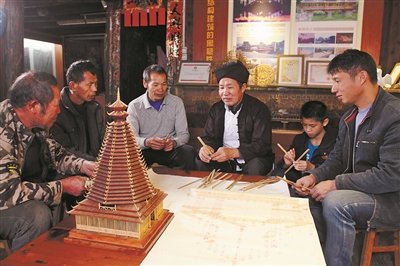

12月23日,杨似玉带着徒弟维修三江侗族民俗工艺馆。久负盛名的他不仅身体力行,而且一招一式教得耐心。2001年杨似玉成立公司,至今已收徒弟近300人,通过“公司+工程+学徒+传承”的模式,力求培养出更多新生代掌墨师。杨似玉说,木头有韧性,会呼吸,是有感情的生命。不依赖图纸、钉子等现代先进建筑方式的侗族木构技艺能够传承、壮大至今,得益于木匠与木的情感和不断求精的技术。传承侗族木构技艺,让更多人了解并爱上侗族传统木文化,是他的追求,也是他一生的心愿。

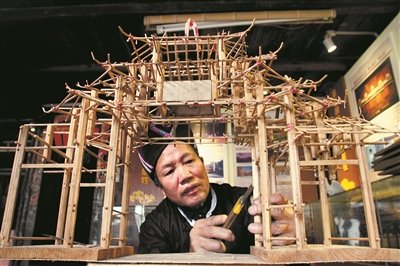

即便亲人在旁、好友来访,沉浸在侗族木构建筑中的杨似玉也丝毫不受影响。用刻刀,一笔一画雕琢着早已雕琢无数遍的风雨桥模型。只为让细节更加完善。杨似玉介绍说,这个是1997年自治区政府赠送给香港特别行政区政府的同心桥模型的再版。光构件有9800多件,最长铸件2.5米,最短仅为几毫米,桥顶上小如米粒的瓦片达10多万片,全由手工雕刻完成。

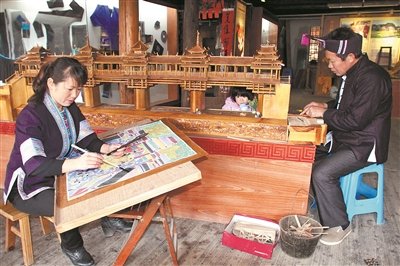

三江农民画色彩鲜艳、构图大胆,侗族木构建筑营造技艺仅凭不用钉子的榫卯结构制造而成,各中自有精妙,而这两者,时常有融合交叠之处,站上一个农民能够触及的最高荣誉巅峰的杨似玉意识到了这一点。为此,他常常与三江农民画自治区级非遗传承人吴述更切磋技艺,互相学习。对于前来学习交流的相关专家,杨似玉谦虚地说,他们都是我的老师。

创新地借用现代建筑绘图形式,将侗族木构建筑营造技艺惟妙惟肖地展示出来,是近年来杨似玉大胆创新的木艺传承方式。杨似玉说,前来拜师学习的徒弟口音各异,有些不是侗族人。在授课时,把侗族掌墨师的竹签与现代建筑绘图融合运用,图文并茂地讲解繁复的侗族木构建筑技艺,更能让徒弟们听得清楚、看得明白。

工作之余,年过花甲的杨似玉依然初心不改,日常期间除了奔忙于各地充电学习、办非遗培训班、接工程之外,更多的时间坚守在土生土长的侗乡,拨弹着手工制作的侗琵琶,吟唱着原汁原味的侗歌,遥望着遍布百年风雨桥的侗乡侗寨,不断为南来北往的客者,讲述着侗乡木构建筑的神奇……