Smart Beta策略在国内市场环境下的应用研究

摘要

随着全球金融市场的发展,指数化投资逐渐成为投资者实现长期稳健收益的重要工具。传统基于宽基或行业指数的ETF投资方法虽然简单易行,但其对市场变化的反应较为迟缓,无法充分捕捉市场中的结构性机会。为了解决这一问题,Smart Beta策略逐渐走入投资者视野。作为一种介于主动管理和被动投资之间的投资策略,Smart Beta策略在传统指数化投资的基础上,能够引入多类型因子对指数内成份股进行优化配置,以适应更为复杂的金融市场环境,保障超额收益。本文旨在探讨在当前市场环境下的Smart Beta策略应用,包括其发展历程、策略构建方法、A股应用案例分析以及未来发展趋势。

关键词: Smart Beta策略、指数化投资、多类型因子、应用案例

1.引言

2023年10月30日至31日,中央金融工作会议于北京召开。会议精神指示,加快推动投资端改革,树立理性投资、价值投资、长期投资的理念,有利于更好发挥资本市场枢纽功能。随着宏观经济结构调整与产业转型升级,居民财富管理需求快速增长,推进指数化投资市场建设,引导增量资金通过指数产品持续流入市场,是活跃资本市场、提振投资者信心的重要举措,也是促进金融改革的有力抓手。因此,指数化投资在促进金融市场长期稳健增长方面起到了至关重要的作用。

然而,传统的指数化投资方法无法获得特定因子风险敞口,当个股估值偏移时,无法对相应权重进行适时调整,进而对投资组合的稳定性造成负面影响。为了克服传统方法的局限性,Smart Beta策略结合了主动管理和被动投资的优势,通过使用非市值加权策略和多因子优化方法能够选择性提升风险因子暴露程度,优化了投资组合收益[1]。

本文首先梳理了Smart Beta策略的发展脉络,并针对Smart Beta策略构建方法进行论述,继而面向国内市场环境,结合价值因子、低波动因子对Smart Beta策略的盈利性进行了实证研究,最后对Smart Beta策略的未来发展方向进行了展望。

2. Smart Beta策略的起源与发展

2.1 Smart Beta策略的理论基础

Smart Beta策略起源于因子投资,因子投资的核心思想是市场收益并非完全随机,而是可以通过某些特定因子来解释。最早的因子模型是资本资产定价模型(CAPM),该模型提出市场风险溢价是股票预期收益的主要决定因素[2]。随后,多因子模型如Fama-French三因子模型扩展了这一理论,增加了规模因子和价值因子,更好地解释了股票收益率中的系统性风险因素。上述模型对因子的识别和利用为Smart Beta策略的实践性延展提供了基础。

2.2 Smart Beta策略的发展历程

Smart Beta策略的概念在2000年代初期逐渐成形。早期的Smart Beta产品主要集中于单因子策略,如基于价值因子的小盘股指数或基于动量因子的指数。这些策略旨在捕捉特定因子的风险溢价,从而实现比传统市场资本化加权指数更高的回报[3]。

2010年代,随着投资者对单一因子策略局限性的认识加深,多因子Smart Beta策略开始受到重视。这种多因子策略的优势在于,通过组合多个低相关性的因子,能够有效减少回撤风险,增强投资组合的风险调整后回报[4]。因此,多因子Smart Beta产品在市场上迅速推广,并成为许多机构投资者的标配。

虽然目前Smart Beta策略主要集中于发达市场,但新兴市场同样具备巨大的潜力。随着新兴市场的金融体系逐步完善,投资者对Smart Beta策略的需求也在逐渐增加。近年来国内市场开始推出以A股为基础的Smart Beta ETF,吸引了大量国内外投资者的关注。

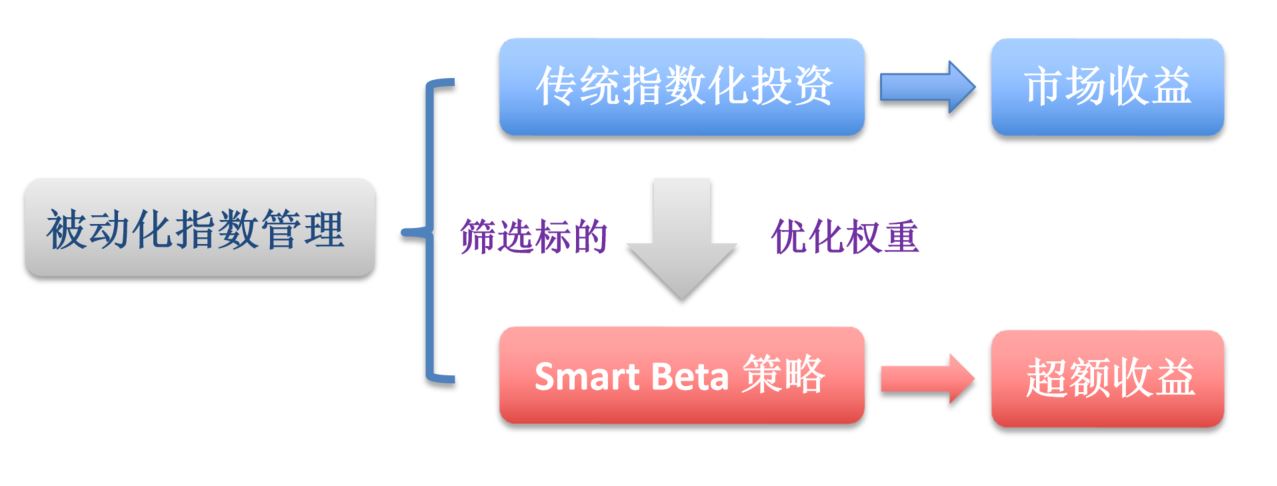

3. Smart Beta策略的构建

相比于传统指数化投资策略,Smart Beta策略是一种介于主动投资和被动投资之间的投资方法。一方面,Smart Beta具备规则透明、成本低以及易于复制的特性,符合被动投资特征;另一方面,如图1所示,Smart Beta在选定因子上增加暴露,主动偏离市值加权,来实现对投资标的的筛选以及权重的优化,从而获得更好的超额收益。本文将Smart Beta策略构建流程划分为因子选择、权重分配两个部分,并针对其核心方法进行论述。

图1 Smart Beta策略概念图

3.1因子选择

Smart Beta策略的核心在于因子的选择和组合,这直接决定了策略的风险收益特征。不同的因子在不同的市场环境中表现各异,因此合理的因子组合至关重要,因子选择基准需要结合指标含义、市场情绪以及策略核心目标共同制定。从种类来看,主流因子包括:价值因子、动量因子、波动性因子、质量因子、规模因子、分析师预期因子和红利因子[5],衡量指标如表1所示。在使用衡量指标选择股票时,需对每个标的的指标进行单独计算并排序,进而筛选出数据较好的股票构成投资组合。

3.1.1价值因子

价值因子是寻找被错误定价的股票,在估值较低时进行投资,待公司估值回归到合理区间时卖出,获得估值修复的收益。从行为金融学的角度解释,投资者存在过度反应和亏损厌恶心理,这些非理性的交易行为导致估值与基本面不匹配,从而带来估值回复的收益。价值因子通常会利用市盈率、市净率、市销率、市现率等指标来衡量公司股价是否相对其价值低估。

由于低估值板块以金融、地产、建筑、周期等传统行业为主,当市场上整体产能紧张时,往往对应着信贷扩张和商品价格上涨,利好低估值行业板块表现。而在产能过剩期,通胀水平往往处于低位,市场需要寻找新的增长点,此时低估值策略很难有超额收益。

3.1.2动量因子

动量因子通常依赖于过去表现良好的股票在未来一段时间内仍将继续表现优异的假设。动量特征实际表征了多种风险特征,体现为投资者承担风险以获得溢价补偿。另一方面,从行为金融学的角度来看,非理性投资者的行为偏差往往导致股票的错误定价,从而使得动量类型因子具有alpha收益。动量因子通常是基于投资标的过去N个时间窗口的收益回报进行构造。

长期动量的收益部分主要来源于风险补偿,且所承担的主要是业绩基本面方向的风险,而短期动量的收益主要来自投资者行为偏差造成的错误定价。当市场处于低波动、风格处于大盘成长占优的时期时,动量类因子倾向释放更多的“惯性”特征,能够带来更高的超额收益。

3.1.3波动性因子

波动性因子反映了价格波动对股票未来趋势性变化的影响。近年实证分析表明,风险和收益并非呈现线性关系,表现为相比于高波动股票,低波动率股票往往能够带来更高的收益,称之为“低波动异象”[3]。高波动率股票通常是市场交易的热点,背后可能隐藏着资本的炒作风险以及短期估值过高的泡沫。而低波动率股票不具备较高的炒作风险,估值水平通常也处在低位。波动性因子一般采用股票收益率标准差或资产定价模型残差标准差作为衡量的指标。

基于波动性因子的Smart Beta策略着眼于规避市场的异动股票,由于个股的低波动特征往往具有较强的持续性,因此低波动策略无论市场行情好坏均能够发挥抗风险的作用,是具有普适性、抗周期性的稳健型策略。构建低波动组合的方式包含以下两种:(1)最小方差策略,即使用均值-方差模型进行优化,确定组合方差最小时个股的权重;(2)波动率排序策略,通过收益率标准差计算波动率因子,按照指标排序结果筛选标的。

3.1.4质量因子

质量因子主要基于公司财务信息来挖掘公司内在价值,从上市公司基本面角度衡量公司质量的好坏,这类评估最终会映射到二级市场股票价值的增值上。质量因子可按照以下几个方面进行分类:

盈利能力:指衡量企业利用资源实现收入的效率,高盈利会直接带来公司净值扩张,推动公司未来的盈利提升,使公司获得更高的估值。常用指标包括总资产毛利率、净资产收益率、总资产收益率等。

成长能力:指公司规模发展速度,高成长会从分母端影响公司的折现率,从而带来更高溢价。常用指标包括净利润增长率、扣非净利润增长率、营业收入增长率等

安全性:指从公司的运营质量、财务稳健性、合规性等多个角度对企业经营风险的评估,常用指标包括资产负债率、权益乘数、产权比率、利息保障倍数、长期债务资本比率等。

从历史复盘表现来看,以质量因子主导的Smart Beta策略由于其多指标复合属性,在市场不确定性增加时具备更好的可靠性,即市场震荡或下跌时优势更为明显,但在市场上行期超额收益表现一般,更适用于稳健型投资者。

3.1.5规模因子

规模因子反映了公司的市值规模对股票收益的影响。鉴于壳价值在小市值股票中占据比例相对较高,因此小市值个股的波动特征与大市值股票明显不同。一般认为,小盘股相比大盘股有更高的期望收益,但风险也更高。规模因子一般通过公司市值与流通市值指标进行构造。

在不同经济周期下,不同市值规模的股票呈现出差异化的风格偏好,利率下行阶段小市值组合表现显著优于利率上行阶段。在资金活跃度更高的市场环境下,小市值公司存在更低的流动性溢价,股价收益率更高;当资金活跃度下降时,小市值公司超额表现有所下降,大市值公司展现出更强的流动性优势。

3.1.6分析师预期因子

分析师预期因子是指基于多位分析师对同一上市公司或行业未来财务盈利情况的共识预测数据所构建的因子。该类预测数据通常是由金融机构、研究机构、金融数据提供商等机构对分析师意见进行汇总平均计算得到,涵盖未来几个季度或年度的多类财务指标的一致预期值。

在市场较为平稳阶段,分析师预期因子驱动的交易策略具备良好的超额收益,原因在于分析师通常与所覆盖行业的上市公司间保持着较为密切的沟通交流,能够基于更具时效性的信息作出专业预测;但在熊市阶段因子表现一般,原因在于分析师预期因子筛选出的股票标的通常为具备较高盈利弹性的成长股,在市场走弱时普遍缺乏抗跌性。

3.1.7红利因子

红利因子倾向于选择股息率较高的公司。该类公司通常是具有稳定盈利、行业地位稳固、社会需求度较高的成熟公司。高股息股票的超额收益主要来自两个方面:

估值修复:高股息公司通常具备较强的盈利能力,由于股息率与股票价格成反比,通常高股息率隐含着估值存在低估的情况。投资于高股息股票所得收益,部分来源于潜在的股票估值修复。

稳定分红:高股息公司能够通过持续分红给予投资者现金流收入,这在市场无风险利率维持较低水平环境下具备较强的吸引力,市场也会给予确定性较强的企业以更高的溢价。

在经济前景不确定性上升的背景下,“类债券”属性的股息收益优势被放大,绝对收益配置资金转移驱动高股息资产获得增量资金支持,红利因子在熊市与震荡市时期表现更为占优。同时由于高股息标的多为顺周期资产,在利率、通胀处于上行通道时,也能取得一定收益,因此基于红利因子的Smart Beta策略具备较强的投资可靠性与稳定性。

表1主流Smart Beta因子及衡量指标

因子名称 | 衡量指标 |

价值因子 | 市净率、市盈率、市现率、市销率 |

动量因子 | 过去某一时间段股价涨跌幅 |

波动性因子 | 波动率、特质性波动率 |

质量因子 | 净资产收益率、总资产收益率、净利润增长率、营业收入增长率、资产负债率 |

规模因子 | 总市值、流通市值 |

分析师预期因子 | 一致预期营收增长率、一致预期EPS增长率 |

红利因子 | 股息率 |

3.2权重分配

相比于传统指数化投资策略,Smart Beta策略能够更为灵活的决定投资标的的权重。不同的权重分配方式可以对投资组合的表现产生较大影响,因此是Smart Beta策略构建中的重要环节。常见的权重分配策略包括等权重加权、风险平价加权、最大多元化加权以及最小方差加权[6]。

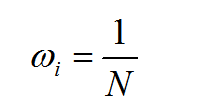

3.2.1等权重加权

等权重加权是指为每个成分标的分配相同的权重,并通过定期调整,确保每个成份标的权重保持相等。假设Smart Beta策略组合中包含N只不同个股,则组合中每个成分股的权重可表示为:

等权重加权的优势在于计算简单,且能够屏蔽成分股市值与组合权重的关系,避免长期偏向于某一板块或风格,当市场行情出现显著的轮动效应时,等权重加权能够带来更为可观的超额收益。

3.2.2风险平价加权

风险平价加权的核心思想是保证每个投资标的对组合的风险贡献相等,使得投资组合的整体风险处于平衡状态。假设策略组合中V为各个标的的协方差矩阵,则组合整体风险可表示为:

![]()

通过对上式中标的权重计算偏导以及其他数学变换,各标的的风险权重可按照下述公式进行表示:

风险平价加权的优势在于使用历史数据的波动率变化作为风险指标的参考项,并以此为依据计算投资组合的权重分配,从稳健收益角度实现了投资的分散化。

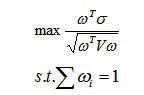

3.2.3最大多元化加权

最大多元化加权的核心思想是赋予投资组合最大的多样性,强调为每一个投资标的赋予权重。假设策略组合中V为各个标的的协方差矩阵,为各个标的的标准差,则公式表达如下:

最大多元化加权的优势在于能够充分实现分散化投资,避免过度集中投资于特定行业或板块,从而降低整个投资组合的风险。

3.2.4最小方差加权

最小方差加权来源于马科维茨的均值方差理论,其核心内容是通过调整权重的分配,使得计算出的加权平均值的方差最小。假设V是投资组合中各个标的的协方差矩阵,则可用以下公式求解:

最小方差加权可以在追求高收益的同时降低投资组合的风险,但可能会对投资组合的流动性产生不利影响。

4. Smart Beta策略的实证研究

为了验证Smart Beta策略在国内A股市场的实际应用效果,本文以沪深300指数成分股作为底层资产,结合价值因子与低波动因子指标构建Smart Beta投资组合。通过分析投资组合的实际超额收益情况,探讨Smart Beta策略在A股市场中应用的适用性及优越性。

4.1数据来源

鉴于沪深300指数(000300.SH)由沪深市场中规模最大、流动性最好、最具代表性的300只证券组成,能够反映沪深市场上市公司证券的整体表现,因此本文选择沪深300指数成分股作为投资标的池。实验所需数据主要选取沪深300指数以及成分股日度频率的交易数据,如果某一股票标的于某一交易日停盘,则按照上一交易日的交易数据对当下交易日进行数据填充,连续多个交易日停盘时按照此方法依次类推。数据的时间选取范围为2014年9月19日至2024年8月30日,以上所有数据均来自于万得数据库。

4.2因子选择

本文选取价值因子与低波动因子作为筛选指标来构建Smart Beta策略,通过对沪深300指数成分股计算因子的指标值,按照风格评分实现对投资标的池内的股票筛选。选定因子包括以下五个指标:

股息收益率:过去一年现金红利与过去一年日均总市值的比值。

每股净现金流与价格比率:过去一年净现金流量与过去一年日均总市值的比值。

每股净资产与价格比率:最新净资产与过去一年日均总市值的比值。

每股收益率波动率:过去一年收益率标准差

每股收益与价格比率:过去一年净利润与过去一年日均总市值的比值。

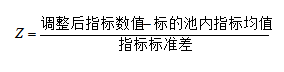

统计整理指标值后,按照指标的Z值平均计算价值评分,计算公式为:

其中,若某只股票的一个或者多个指标值缺失,则采用该股票所属行业的平均值代替。在极值处理上,对样本空间所有股票的指标值升序排列,对于处在前5%或者后5%区间的指标值,分别设定为5%分位点或95%分位点的数值,以此标准去除极值样本。最终选取评分最高的100只股票作为投资组合的成分股,并按照等权重加权的方式分配筛选后股票的权重,以减少投资组合对某些板块或风格的依赖。

4.3权重分配

在实际的运用中,等权重加权的策略已经可以取得非常好的效果,复杂的权重分配方法往往无法带来明显的提升。原因一方面在于相关因子本身的风险收益差异并不大;另一方面在于复杂的方法往往需要更多的参数,在用历史数据去估计参数这一过程中也会导致出现一定的误差。为了计算的简便性、实用性,本文在实证研究中选择等权重加权作为权重分配方式,为筛选出的股票分配相等的资金,以此避免在某个或某些股票标的上的集中投资,减少对某类市场风格的过度依赖。

4.4策略分析

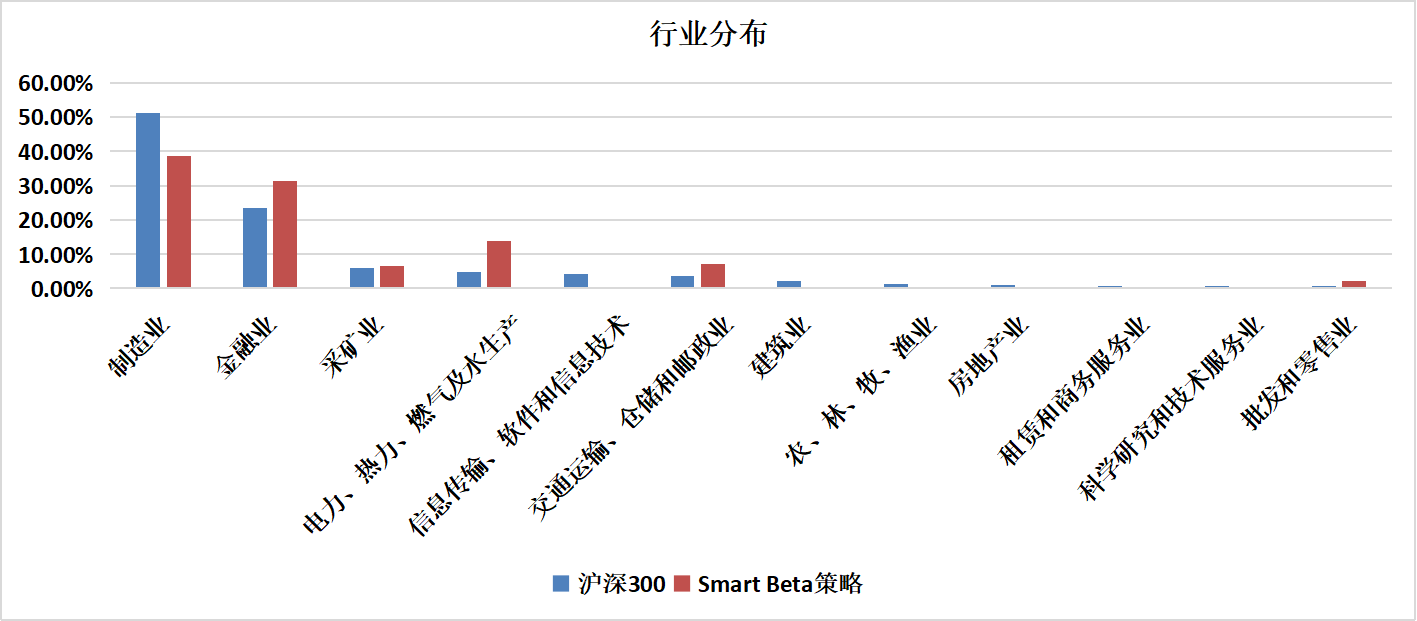

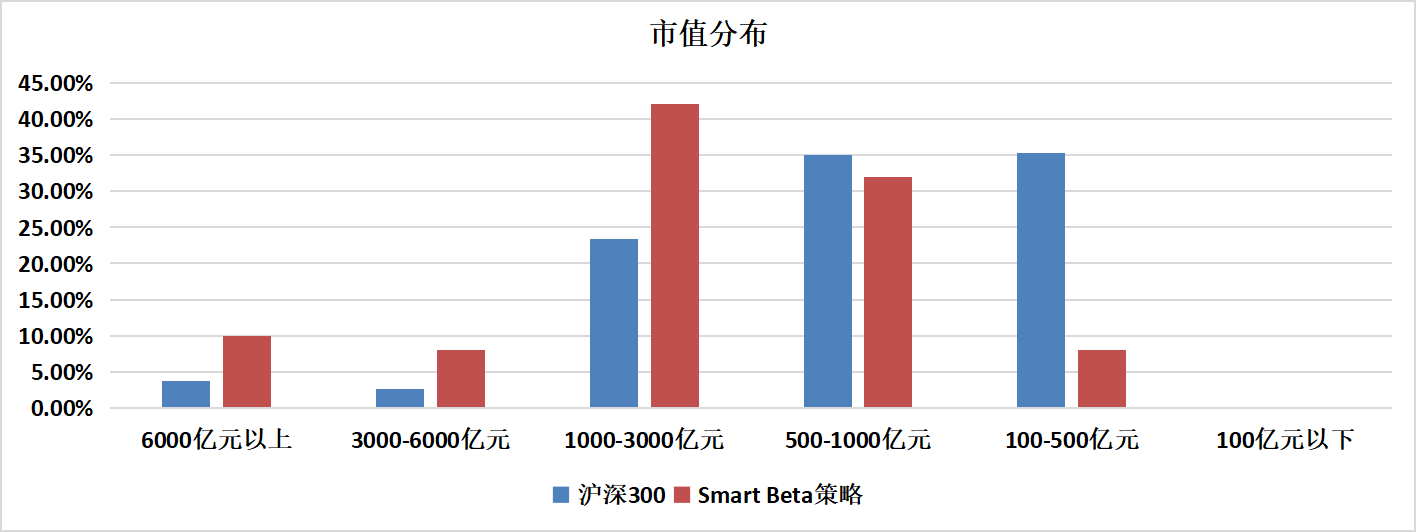

为了减少因子指标短期波动对Smart Beta策略交易成本带来的负面影响,在历史回测中选择6个月作为调仓周期,通过重复因子筛选与加权流程来对投资标的池进行更新。以2024年8月30日Smart Beta策略股票池为例,图1与图2分别展示了策略组合与沪深300指数的行业分布以及市值分布情况。与沪深300指数相比,价值与低波动因子驱动的Smart Beta策略组合在标的选择上更倾向于金融、公共事业领域的大市值股票,体现出鲜明的价值投资特征。

图2 Smart Beta策略投资组合与沪深300成分股行业分布对比

图3 Smart Beta策略投资组合与沪深300成分股市值分布对比

通过对Smart Beta策略组合与沪深300指数的历史表现进行对比分析,可以发现策略组合在多个时间段内实现了对基准指数的超越,见图4。这种超额收益主要得益于其对低估值股票的集中投资,该类股票在市场情绪回暖或经济基本面改善时,往往会表现出优于市场平均的回报,例如2016年至2020年间,经历过2015年下半年股灾下跌后,市场投资情绪有所恢复,同时伴随棚改货币化安置带来的涨价去库存进程,价值与低波动因子筛选出的股票标的相比于沪深300指数成分股取得了较为可观的超额收益。此外,该策略组合的波动性与沪深300指数相当,但在抗风险方面表现更为优异,例如2023年A股步入熊市阶段后,Smart Beta策略所涵盖个股在整体下跌趋势下展现出了更强的抗跌属性,进一步证实了该策略在风险控制方面的优势。

图4 2014-09-19至2024-08-30区间Smart Beta策略投资组合与沪深300指数收益对比

5. Smart Beta策略的未来发展趋势

随着AI和大数据技术的进步,Smart Beta策略正向更加精细化和个性化的方向发展。未来,基于机器学习的动态因子调整、个性化Smart Beta产品的开发以及对非传统数据源的应用将成为Smart Beta策略的新趋势。

5.1 AI与大数据技术的应用

传统的Smart Beta策略通常基于已经被广泛研究和验证的风险因子,如价值、动量、低波动性等。随着AI和大数据技术的引入,通过处理非结构化数据(如新闻报道、社交媒体信息等)以及结构化数据(如财务报表、经济指标等),投资者能够从海量的数据中挖掘出更多与资产收益相关的因子,这些因子可能是传统金融理论中未曾涉及或被忽略的。例如,自然语言处理(NLP)技术可以用来分析市场舆论倾向,并将其转化为一种情绪投资因子应用于投资策略中[7]。

在权重配置上,传统的Smart Beta策略通常采用固定规则驱动的因子权重配置方式。然而,市场环境是动态变化的,不同因子的有效性可能随着时间的推移而发生变化。AI与大数据技术使得因子权重的动态调整成为可能。通过机器学习模型,投资者可以基于历史数据与实时市场信息,动态优化因子组合的权重配置,从而提高策略的适应性与灵活性。例如,基于强化学习的模型可以不断调整投资组合,以应对市场波动与结构性变化,从而在不同的市场环境下实现最优回报。

从安全性角度出发,风险管理也是Smart Beta策略实施过程中至关重要的一环。AI技术可以通过实时监控市场数据,快速识别潜在的风险因素,并通过算法模型进行风险评估与预警。例如,机器学习算法可以基于历史市场崩盘的特征,预测未来可能发生的风险事件,从而提前调整投资组合以规避风险。

虽然AI与大数据技术在Smart Beta策略中的应用潜力巨大,但仍面临一些挑战。首先是数据质量的问题,低质量数据可能导致模型出现误导性结果,从而影响投资决策。其次是模型的可解释性问题,复杂的AI模型通常是“黑箱”模型,难以解释其决策过程,这可能增加策略实施中的不确定性。因此,在应用AI与大数据技术时,如何确保数据的质量与模型的解释性,是未来发展的重要课题。

5.2个性化Smart Beta产品的开发

随着投资者需求的日益多样化以及技术手段的不断提升,个性化Smart Beta产品的开发逐渐成为金融市场的重要趋势。传统的Smart Beta策略通常是基于预先设定的因子组合与权重,提供标准化的投资方案,而个性化Smart Beta产品则需要进一步提升了策略的灵活性与适用性,能够根据不同投资者的具体需求、风险偏好和投资目标进行定制化设计。

开发的基础在于准确识别并理解不同投资者的需求,包括投资者的风险承受能力、投资期限、回报目标、流动性需求、以及特定的投资偏好(如行业偏好、地域偏好等)。例如,某些投资者可能更关注低波动性的长期收益,而另一些投资者可能倾向于追求短期的高回报或特定行业的增长潜力。为实现这一目标,开发者可以使用问卷调查、历史交易数据分析、以及与投资者的深入访谈等方式,构建投资者画像。

在明确投资者需求后,下一步是因子选择与模型开发。个性化Smart Beta产品的核心在于因子的选择与权重配置的定制化设计。传统的Smart Beta策略通常基于固定的因子,如价值因子、动量因子、质量因子等,而个性化Smart Beta产品则需要根据投资者的特定需求选择适合的因子组合,并设计出与之匹配的模型。随后还要通过持续的沟通与反馈收集,逐步优化产品设计,确保其最终版本能够真正满足投资者的需求。

个性化Smart Beta产品的开发不仅仅涉及策略本身,还包括用户体验与平台支持。为了让投资者能够方便地访问和使用个性化的Smart Beta产品,开发者需要设计一个易于操作、功能强大的投资平台。在这个平台上,投资者可以轻松查看自己的投资组合、调整投资目标、监控投资表现,并根据需要进行实时调整。此外,平台还应提供多样化的报告与分析工具,帮助投资者更好地理解其投资组合的构成与表现。例如,平台可以定期生成个性化的投资报告,详细说明组合的风险与回报情况,并提出优化建议。通过这些工具,投资者可以获得更好的投资体验,并对自己的投资策略保持更高的控制力。

6.结论

Smart Beta策略作为指数化投资的一种创新形式,通过引入多种因子实现了风险和收益的优化配置。本文回顾了Smart Beta策略的发展历程,并从因子选择以及权重分配的角度对Smart Beta策略的构建方法进行介绍。在实证研究环节本文通过采用多因子指标排序筛选的方式对沪深300指数成分股进行优化,在A股环境下对Smart Beta策略的盈利性进行了分析,研究结果显示基于价值因子与低波动因子构建的Smart Beta策略相比于沪深300指数取得了明显的超额收益,验证了策略在国内市场环境下的有效性。随着AI和大数据技术的不断发展,Smart Beta策略在因子选择、策略优化和个性化定制方面将有更大的提升空间。未来,Smart Beta策略有望在全球范围内得到更广泛的应用,成为投资者实现长期稳健收益的重要工具。

作者:德邦证券投资管理总部薛天放

参考文献

陈雪筠,杨亮.资产配置下的策略指数投资应用[J],赤峰学院学报, 2015.

Fama, E. F., and K. R. French. A Five-Factor Asset Pricing Model[J]. Journal of Financial Economics, 2015, pp. 1-22.

Chonghui Jiang, Jiangze Du, Yunbi An, Jinqing Zhang. Factor tracking: A new smart beta strategy that outperforms naïve diversification[J]. Economic Modelling, 2020, pp.135-146.

Hidehiko Shimizu, Takayuki Shiohama. Multifactor Portfolio Construction by Factor Risk Parity Strategies: An Empirical Comparison of Global Stock Markets. Asia-Pacific Financial Markets, 2019, pp.453-477.

Blitz, D. Factor Investing with Smart Beta Indices[J]. The Journal of Index Investing, 2016, pp.43-48.

Chow, T. M., F. Li., and Y. Shim. Smart Beta Multifactor Construction Methodology: Mixing versus Integrating[J]. Journal of Index Investing, 2018, pp. 47-60.

Vijaya, C., Thenmozhi, M. Spillover and leverage effect in Smart Beta Exchange Traded Funds: Evidence from India. Decision 51, 2024, pp.105-122.